もうわかりきったことかもしれないことから述べておきましょう。相対論はピタゴラスの定理を現実に応用した考え方です。以下に、その簡単な説明をつけます。その中に、相対論に批判的である人たちが何を問題視するのか、しかしその意見が何故理解されにくいのかが表れていると思います。相対論の基礎部分がわかっている人には退屈かもしれませんが、この結論部分は共有していただけるとありがたいです。

ローレンツ変換とは、ざっくり言うなら、異なる運動状態の者に光が同一の性質、要するに同じ速度と見えるために、他の因子をどう調整すればよいかを示した関係式ということになるでしょう。

まずは相対論の主張を全面的に受け入れることにします。

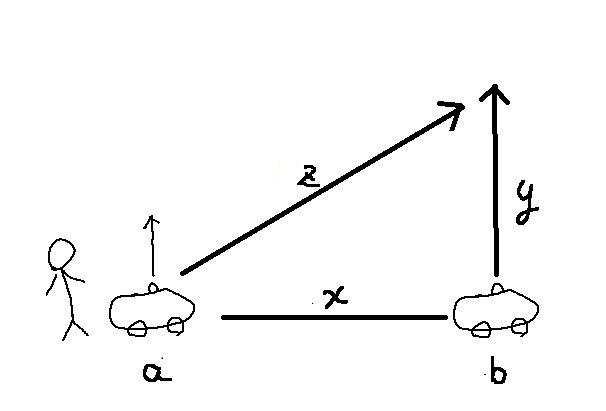

1台の自動車がaを出発点に、左から右へ移動します。その屋根にはライトがついており、上に向かって光を放射しています。距離xを移動したとして、その光の軌跡は車外の人にとってzとなります。車内の人にはその光はyの軌跡として見えます。相対論においては、光の速度は誰にとっても同じであるとされるので、yの軌道とzの軌道の長さは異なりますが、どちらの光も同じ速度でなければなりません。するとここで、移動する自動車の中から見る視点と、外で見る視点とで、時間の刻み具合が違うという主張になります。

つまり静止した視点の人が見る時間感覚でzの長さ分だけ進む光が、動いている人からはyしか進んでいないように見える。移動する物体の時間の進みが遅いとは、以上のような意味になります。

では、その時間はどういう比率になるのか。車の外にいる人の時間をtとし、車内の人の時間をt‘とします。

まず、x、y、z、の関係はピタゴラスの定理に従うわけですから、

z²=x²+y²

となります。ここで、

x=vt,y=ct‘,z=ct

と置くことができます。cは光速度という意味で、tは車外の人の時間感覚、t‘は車内の人から見た(つまりyを光の軌跡と見る)時間感覚ということになります。この前提から、tとt‘の比率を求めることが目的となります。

(c t)²=(c t’)²+(v t)²

ですので、

(c t’)²= (c t)²- (v t)²、つまり、c² t’²=c² t²-v²t²

=t²(c²-v²)

両辺をc²で割ればよいので、

t’²=t²(1-v²/c²)

ここから、t’=t√(1-v²/c²)、すなわちローレンツ変換式が導かれます。ローレンツ変換は、特殊相対性理論の文脈では、あらゆることの根拠として使われます。移動速度と時間の伸び縮みの関係。あるいは移動する物体が縮むこと。さらには空間がこの式の割合で伸縮すること。

さて、ここに何か問題があるのか。もっともな疑問は、右に動いている自動車がaで光を発したとして、それが車内の人にはyと見え、車外の人にはzの軌跡として見えるものなのか。車外の人にはa地点からまっすぐ上に向かう光としてしか見えないのではないか。そして車の中の人は、果たして車の移動に従うように、まっすぐに上がる光としてみえるものなのか、ということになろうかと思います。

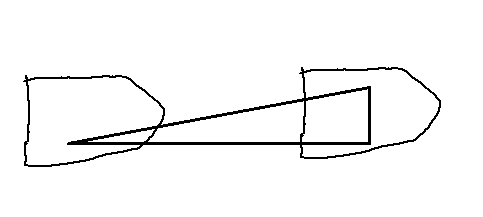

相対論の主張は、別の軌跡として見えるということです。そしてそれに批判的な側は、それを否定します。aから真上に向かう光は車の動きに引きずられることはない。そして斜めに飛ぶ光は、最初からそういう方向へ行く光にほかならず、やはり通常の光速度で動くので、時間の伸び縮みは存在しない。それは例えば、この三角形が囲われた空間の中で完結するような、下図のような場合でも同じである(これは右に飛行する、一応ロケットです。ロケットの床から天井へ向かう光という意味です)。

さて、このどちらが正しいのか。私はもちろん批判的な側ですが、正直な話、水掛け論ではないかと思います。つまりyの速度とzの速度を実験で比較できれば答えは出るはずですが、現実には無理だろうと思います。いくつか、相対論に有利な証拠が出たという話は伝わっておりますが、かなり疑問符が付きます(今はそのことには触れません。ただ、そういうことだと、とりあえず黙認しておいてください)。

しかし相対論側には有力な一つの説得手段があります。つまり、ピタゴラスの定理は問答無用で正しいという数学的事実です。よって、特殊相対性理論は、数学的事実だけを取り出して読み解くなら絶対的な真実であるということになります。

私はもちろんアンチ相対論の本をたくさん読みました。しかしいつも気になるのは、数学的、あるいは科学的に相対論が間違いであることを証明することにこだわりすぎであるように見えてしまうことです。もし相対論を数学的に間違いであると指摘するつもりなら、ピタゴラスの定理を否定してみせるべきではないでしょうか。そして科学的に否定するならyとzの速度差を計器で求めるべきです。しかし、どちらも不可能であると思われます。

アンチ側の主張は、a地点で真上に向けた光はzのような動きをすることはない、そして車内の人がaで放出された光をyのようにまっすぐ上がる光として視認し続けることもない、ということです。これは数学的な課題ではありません。数学的な正しさは、現実的な正しさの証明にはならない、という単純な事実を別に用意する必要があると思います。

正気を疑われるような話をさらに余談として加えます。これを字義通り受け取れとは言いません。全体を理解する上で、この与太話が案外役に立つと思うので、とりあえずここに置きます。一字一句ことごとく反論を加えたくなるでしょうが、そこはご寛恕を願います。共感されないことも、その理由も承知した上で書いているつもりです。

したがってこの一節を飛ばすことは賢明な選択かもしれません。

今世紀中に相対性理論が過去の遺物になるのは間違いありません。しかしその流れに科学者が参加することはなくて、彼らは最後まで相対論的宇宙像の正しさにしがみ続けることでしょう。なぜなら実証科学として、これを否定するところまで人間が進歩できるとは思えないからです。

具体的に言うなら、現在の相対性理論の成果であるビッグバンやブラックホールを否定するためには実際にその現場まで行ってみる必要があるわけですが、前者は時間の壁の彼方に存在する出来事なので無理、後者は一番近いところで銀河系の中心ということになるでしょうからやはり今世紀中には不可能です。もちろん近づかなくてもブラックホールであることは証明できたのだから、反対論が仮に真実であるなら証明できないのはおかしい、と言われるでしょうが、私はあくまで否定する側の条件を示しているわけです。銀河系中心部はブラックホールであるという理論で納得する人はそれでよい。主張も自由です。しかしそうではないと言う側は、相対性理論に基づくにせよ別の体系を使うにせよ、理屈だけでは足りません。つまり宇宙論という形である限り、すでに存在する圧倒的な権威を論駁することは困難であり、後は実際に近くで見て、これはブラックホールではない、と得心してもらうくらいしか方法がないように思われます。本当はブラックホール賛成論の方も観測機器を吸い込ませてみるなどして、実際にブラックホールであることを人々に納得させるまでは確定した事実のごとく語るべきではない、と思うのですが、現時点でこのことを言うのは負け犬の遠吠え以上のものにはならないと思われます

ではなぜ、過去の遺物になると言ってしまえるのか。一般人の常識が相対性理論を否定することになると私は考えます。無知な素人どもの直観が科学者達の総意を崩すという、かつて前例のない画期的な出来事が今世紀中に起ることになるでしょう。社会現象から見て取れることと理論的側面の二つの事実を上げておきます。

社会的現象から見て取れること、と意味ありげな書き方をしてしまいましたが、ネット上に転がっているいくつかの反相対性理論の論文を読んでの私なりの感想です。私はどうしても相対性理論が正しいとは思えず、信者の主張を真に受けて自分は多分頭が悪い人間なのであろうとずいぶん悩み、あれこれ考えもしましたが、同好の士があまた存在するとわかり、慰めを得ました。時間はかかるでしょうが、この流れが止まることはないと確信します。

それらの著者はもしかしたら裏ではどこかの教授職であったりするのかも知れませんが、たいていはハンドルネームでホームページを上げています。そして一部にオカルト風味な宇宙論もありますが、まずは純粋に思考実験的であり、なにより科学的ではありません。ここで科学的ではないと言うのは、非科学的であるという意味ではなく、ホーキングやセ―ガンの論文がイメージさせるようなものが科学であるとしたら、それには全く当てはまらないという程度のことです。つまり膨大な資料に基づく宇宙論ではなく、アインシュタインの論文に内在する矛盾点への単純にして明瞭な指摘にすぎません。これは数学とか論理学とか呼ぶのがふさわしいような思考形態ですが、もっと砕けて、パズルあるいは頭の体操みたいなイメージで捉えてもよいかも知れません。いずれにしてもホーキング博士の大論文と並べてはたいそう貧弱に映るしろものです。

しかしながら、こうしたパズル解きめいた反相対性理論で十分説得的であると考える人が一定程度いるのです。このことは私を勇気づけます。理論の中身が正しい、とは単に私の立場の表明であるから今は信じてもらう必要はありませんが、このような考えを抱く人が増えることはあっても、減ることはないはずです。なぜならそれらはちゃんと理解しようとする素人の心を十分に打ち、真実と思わせてくれるからです。

従来これらの言説をものする人たちは科学に無知なくせに名前だけほしがる夜郎自大な連中と思われてきて、科学者がまともに彼らの言い分を聞くことはありませんでした。あるいはアインシュタインの名声に対するねたみ、自分の無能さへのルサンチマンであるとか、批判者の心の問題だけで片付けられました。相対性理論を支持しないのはそれを理解する力がないからである。これは一般的な認識であると思います。そして理解するとはホーキングが展開するような宇宙論を正しいと認めることである、と。反論するにしても、宇宙論の形でなければならない、と。違和感を持つ人たちも、その違和感をうまく表現することができにくいため、何とか相対性理論を理解しようとする、つまり正しいと自分に言い聞かせようとする傾向にありました。

そのことの是非をはっきりさせる――もちろん私の立場を言うわけですから、パズル解きで十分であるという結論になりますが、そのためには、二つの事実があると先に申しましたことの、第二点目を言っておく必要があります。その二つ目すなわち理論的な側面とは、非常に単純な理屈だから万人が理解でき、なおかつ権威の裏付けが必要な情報や実験結果、データなどを要しないという性質を指します。ネットで語られることは、もちろん考え違いやミスもたくさんありますが、最良の部分について言うなら真面目な考察に値するものであり、科学について無知であろうが精通していようが、等しく検討可能な文章です。これに反して従来、相対性理論の正しさは、わたしたちが身近なものとして理解したり検証したりできる知識とは隔絶したものでした。微妙な言い方になりますが、これを反論する方も、日常的なものではないところに求めることが正しい考え方であると見なされてきました。

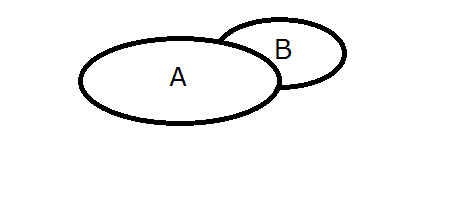

たとえば天空の一角で偶然同じ方向に重なり合って見える星雲のうち、ビッグバン理論に従うなら遠くにあるはずのものが実は近距離にあったという現象が報告されています。

上の図で、A星雲がビッグバン理論でも近くにあると計算できるなら問題が無いのですが、計算上は遠くにあることになってしまうというような例です。この報告の要点は、これが事実であるとしたらビッグバン理論を揺るがすに十分な速度差が両星雲間にあるというところです。つまりご承知の通りビッグバンとは遠い過去に起きた大爆発のことで、宇宙はこの爆発中心から放出される存在物の総体であると言われます。したがって宇宙は膨らみつつある風船にたとえられ、遠くの星雲ほど大きな速度で遠ざかり、近くの星雲の動きは比較的緩やかになります。しかし例えば同じ銀河団に属する星雲どうしはおおむね重力によって引き合い、近づきつつあります。我が局所銀河群に所属する一つの星雲がむしろ近づきつつあることを持ってビッグバンへの反証と見なす軽率な理屈を読んだことがありますが、もちろんこれは無意味です。地球が公転する方向とは逆向きに走り去る車を見ながら、あれは地球の公転を否定する材料だなどとつぶやくことに似ています。しかし今申し上げた偶然に視方向が重なる星雲の場合に、距離の差も速度も十分にあり、従来の見解であれば宇宙膨張による移動以外の理由を見つけることができないものです。したがってこれが事実であるならば宇宙膨張という説は根本から考え直すべきなのだと自信を持って言えるのですが、私たちは簡単なコンピュータグラフィックを見ることができるのみで、これを実証する手段を持ちません。発表した学者を信じるか、あるいは疑うのみです。もちろん相対性理論を絶対視する側は、この観測に手違いがあると言います。

逆に、歴史上最初に相対性理論の正しさを世に知らしめたとされる水星の近日点の移動の計算について、観測時に生ずる誤差を相対性理論に都合の良いように捏造しただけであるという指摘もありますが、素人がこの問題に正確な答えを出せるわけもありません。たとえ観測データが与えられたとしても、データを取る際にミスがあったかどうか知るよしもないのです。その基本的な情報の信憑性が理論の正否に直結する問題は、学者が書いたデータを信じるか否かという踏み絵があまりにも多くの場所に潜んでいます。

一番最近の例としてGPSシステムには相対性理論が生かされているという噂を上げておきます。私はデマであると調べるまでもなく断じるでしょう。私の言うことですからもちろん信じていただく必要はありません。一応意見だけは書いておきます。GPSとは手元のデバイスと通信衛星との間で電波をやりとりしてデバイス側の位置情報を確定させる装置です。仕組みを細かく理解する必要はないと思います。もちろん一機の人工衛星と電波をやりとりするだけでは地表の正確な位置を指定できませんから、複数の衛星と通信します。現在は4機の衛星を利用しているようで、場所の確定だけなら3機で足りるようですが、デバイスも含めたそれぞれの時計が不揃いであるため、それを同期させるためにもう一つ追加してあるそうです。問題はこの部分、すなわちそれぞれの時計が完璧に正確であるなら同期の必要は無い、なぜならずれ幅が維持されるなら最初に検知したずれをそのまま計算に組み込めばよいはずなのに、それが変化してゆくから調整の必要があるという部分です。

衛星に積み込まれた時計は地表に置かれたデバイス内のそれと違い相対的に早く移動するのでずれが生ずる、そのずれを補正するためには相対性理論による計算が必要である、という具合に、ここで相対性理論の正当性が突如として割り込んできます。原子時計のずれを予想したのはひとり相対性理論のみである、という言い方も付け加えてきましょう。相対性理論で補正が可能であるなら4機目の衛星は要らないではないか、という疑問はさておき、時計がずれるのは速度のせいであるという言い分はどうなのでしょうか。デバイス側は精度において劣るクオーツ時計であり、衛星は原子時計を搭載しているが故に次第にずれるということは自明として、そもそも原子時計同士ならば完璧に正確であるべきものなのでしょうか。私に言えるのは、クオーツや原子時計の中心部分は外界からの影響を極端に排除した作りになっていて、振り子やぜんまいを指で押さえて狂わせるような具合にはゆかないが、やはりいろいろな要因で時の刻みが狂う可能性が存在するのだろうという事実だけです。磁場、重力場の中を高速で進む時計と、緩く動くそれとが同じであると考える方がむしろかなり不自然ではないでしょうか。その影響は日常的な尺度で言うなら多分限りなくゼロに近いとは思いますが、完全なゼロとは言えません。そして何より、時計であるからには私たち人間が読み取るわけですから、外界との干渉が存在するはずです。干渉のみがあって影響を受けないなどという物理的事実はあり得ません。時計を人間が読み取るということが、いかなる変化をその時計に与えるかということについては、私たちが正確に語ることができないだけなのであって、影響がないということではないでしょう。

また、これは全くの空想物語ですが、将来GPSの精度が飛躍的に上がることで、衛星とデバイスで往復する信号について、速度のばらつきが問題になることがあるかもしれません。そのときにはこのばらつきを相対性理論に帰す意見が出るでしょう。しかし大気の密度などによって通過する電磁波の速度も変わるものです。要するに時計の刻みも電磁波の速度も、相対性理論を持ち出す前に検討すべき材料が無数にあるということです。 GPSシステムは相対性理論に依拠するという説は、原子時計でありさえすれば間違いなく正確であるという、全く的外れな前提を立てているから出てくるものだと思われます。

私は結論を出すのではありません。時計がずれるのは、本当に相対性理論の予言通りであるのかもしれないし、別の理由があるのかもしれない。また、たとえGPSに相対性理論の式が使われていないとしても、相対性理論が間違っているということにはならないとも言っておく必要があると思います。私が言いたかったのは、ここまで述べてきた例が、現場で関わることのない私たちには事の真偽を確定できないものであるという単純な事実です。相対性理論を実証すると称する理論のすべては、どこかで前提抜きに信じてもらわねばならぬ証言を使っており、少なからぬ反相対性理論側の理屈もその通りなのでした。もちろんこの意見でさえ信じる必要は微塵もありません。

ネット上の素人くさい理論(と一括して述べるのは、まだ具体的にいかなるものか示していないわけですから、多少無責任な嫌いはありますが)は、権威付けを一切必要としないという性質のものです。したがって納得するときはちゃんと腑に落ちるという形で理解できます。もしその納得が頭の悪さによるものであるなら、それを指摘し、嘲笑することも簡単なはずです。しかしながら私の言う素人くさい理論への、まともな反論を私は寡聞にして知りません。したがって私の、ひいてはこれからそれらの考えに惹かれる「頭の悪い人」の納得は、癒やされぬまま増えることになると予想します。