2-5 ミンコフスキー座標にほとんどの事象は書き込めない、続き

つたない図を再掲いたします。

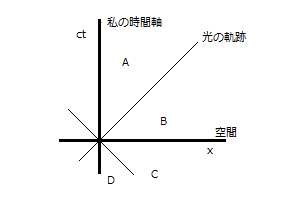

余計な混乱を避けるため、図の上半分、かつ右半分のみ(すなわち第一象限)について考えます。光速度を超えるという、相対論という理屈の中ではありえない仮定、ただひとつこれだけを受け入れたとして、相対論視点で混乱が生ずるのはBの意味がとらえきれないからだと思われます。ここで起こる事態は理論に反することであるということが、ひとまず相対論の言い分になるのでしょうが、それは人間と自然の関係から生じるパラドックスではなく、単なる図面の不備であるにすぎません。「相対論に従えば過去だが、通常の時間概念では未来に属する」という言葉が示しているのがその意味です。ただしそれはBの領域のみのことであって、たとえ相対論が作るからくりを受け入れたとしても、Cには何一つ手をつけることが出来ません。過去への通信だとか旅行が可能だと考えるのは、Bに属することとCに属することを区別しないからです。実はパラドックスの核心は直感に反するBが存在することではなく、Cがあるということを忘れてしまうことなのです。もし相対論に忠実であろうとするなら、ヘルマン・ワイルの説明するところ(邦訳は「空間・時間・物質」、内山龍雄訳のちくま学芸文庫版二分冊中、上巻358以下にこの記述がある)でも明らかなとおり、同時的空間というものが作用可能性以外の通念によって定義されてはいけないのであって、つまりx軸およびその平行線が意味を持ってはいけないはずです。これは言葉を変えるなら、領域BとCの区別を相対論の中でつけることが出来ないということです。時間旅行が可能だと考える人は確かに区別をつけていないのでしょう。しかしこれは悪い意味でその通りなのです。相対論でB、Cの違いが本来意味を持ってはいけないということは、Bの持つ性質が、通常の時間概念を取り入れない限り生じない、ということでもあり、学者たちはそこに概して無頓着なままでした。

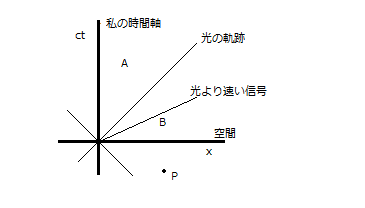

項目2「光よりも速い信号を10光年かなたの反射装置に送る。これは20年後までは行かない未来に戻ってくるが、射出時点を遡ったりするわけではない」が言うのは、往路のみで考えればわかることですが、光より速い信号は光よりも速く目的地に到着する、という単純な事実です。この信号は上図のように描かれます。これはまさに通常の時間感覚では未来に属するが、相対論では過去という意味を持たされた領域の中を進むのです(これが折り返し、私の時間軸に向かってくる場合の考え方は、さらに複雑なパラドックスを一見もたらすので、それについては章を改めることにいたします。ここでは、相対論の誤解のありどころを示すだけでよいでしょう)。決してx軸よりも下の領域に進むわけではありません。先回りして言うなら、x軸よりも下の部分は原点に向かってくる動きしか描きこめないはずです。宇宙の構造がそうなっている、と言うのではなく、これは単なる図面に対する定義なのです。相対論自身が下した定義なのであって、私の主張ではありません。先ほど、Bの持つ性質は通常の時間概念に頼らなければ生ずるはずがないと書きましたが、それがここに現れています。点Pは、もし描きこんだら私に向かってくることしか出来ないのであり、領域Bには私から離れてゆくものしか描けないのです。向かってくる、離れてゆく、という言葉を使っていますが、これは単純に「過去に属する」「未来に属する」と言うべきものです。つまり実は(相対論内では)本来あるはずのない絶対時間による区別を最初から想定しています。

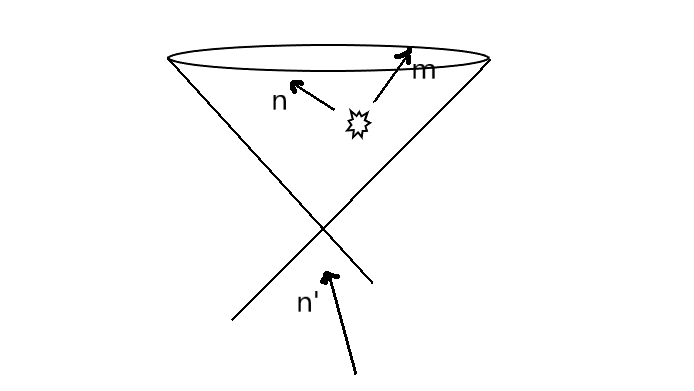

光円錐を簡略化してみました。図は将来ある場所で超新星爆発が起きることを示しています。その余波としての放出物は、我々の方に向かってくるものもあり、遠ざかるものも当然あります。前者をn、後者をmとして上半分に描きいれてみましたが、これで正当であるように一見思えます。しかしながらこのnは下半分にn’として描いたような書き方しかできないのです。もちろん下半分に遠ざかる動きは描けません。これでは超新星爆発が過去の出来事になってしまい、時間の前後関係が無視されるのでいよいよ正確さから遠くなります。つまり超新星の爆発点の全体像は光円錐に表現することはできないのです。さりながら、遠い将来に超新星の爆発というイベントがあったとして、それを目撃することは可能であるのは明白です。

何度も繰り返しますように、光円錐の図が相対論を十分に反映していないのか、相対論の主張が間違っているのか、この一連の議論だけでは明確ではありません。しかし次のことに気づくと、これは後者であることがわかります。すなわち、この光円錐の内部で起きることに関しては、全く同じ地点、たとえばA領域(光円錐の内側)に、通常の世界観(y軸をctではなく単純にtと置く世界観)で同じ事件を描けるということです。そしてそちらならば、爆発による放出物はきれいに未来の領域に描きこめます。また、光円錐の外側に爆発を置くことも可能です。

光より速い信号を想定しているがゆえに、この線分が、ひいてはこの領域があり得ない、とする意見はどうでしょうか。しかしそれは、たとえば今こうしている間にもアンドロメダ大星雲中で超新星の爆発が進行中かもしれない、遠くの暗黒星雲の中に星が誕生しつつあるかもしれない、などといった記述が無意味だと宣言することです。宇宙が広がっている限り、Bの領域の中に何かの事象は存在するはずだからです。A、D、それぞれの領域が意味するのは、ある時間内に私に影響を与えたり与えられたりする事象の集合でした。しかし宇宙には「ある時間内に」影響を与え合うことはできないが、いつだって確実に何らかの事象が発生しているはずで、そこまで否定することは科学的思考の範疇にはあり得ないことではないでしょうか。

光円錐の欺瞞がここまで述べてくると明らかになります。それは私のいる場所から次第に遠ざかるもの、私のいる場所に向かってくるものしか描き得ないのに、全宇宙の事象がそこに含まれているかのような見かけになっているのです。つまり、この図を使った分析は、その二通りの動きがすべての物質の動きであるかのごとくに説かれるわけです。

定義はあくまで形式的な議論だから、それ自体が間違っているということは基本的にはありません。これは一見奇妙な考え方のようですが、たとえば霧と靄の違いは自然が決めてくれるわけではなく人為的に定義するしかないでしょう。定義の提供する概念が余りに自然そのものと食い違っている場合にはもちろん問題があります。例えば水の融点が摂氏零度、沸点が百度なのは、もちろん偶然の出来事なのではなく、定義による決め事だからです。しかしこれが同じ気圧の下でもたびたび変動するようであれば定義として使い物になりません。

そこまでの不都合がなければ後は定義どおりに言葉を運用するだけということになります。すなわち相対論が「未来」と「過去」に日常感覚とは違う定義を与えても、それを守ってくれさえすれば何の不都合もありません(もちろん逆に日常感覚の側も定義自体が間違っていると非難されるいわれはありません)。しかしそれは極めて怪しいことだと気づきます。まず、「相対論では過去に属するが、日常感覚では未来になる」領域が存在するなどという話を私は聞いたことがありません。できるだけたくさんの文書を読んだつもりですが、それらしき記述には巡り合いませんでした。余り着目されていないのだろうと推測します。つまり定義とその運用に無頓着なのですが、この場合問題になるのは、相対論の側が、日常感覚のほうこそ言葉の定義を間違って運用していると考えることなのです。

相対論による過去、未来の定義は科学的で正確である。これに反して、日常感覚のそれは、直感という不明瞭なものに頼っており、非科学的で頼りない。これが大方の見方でしょう。しかしこれは本当なのでしょうか。ミンコフスキー座標において、x軸は通常感覚と同様、相対論でも原点に対する同時的空間です。これは何を意味するのか。私は出来るだけ哲学的に語ることを排除しようと努めてはいます。語らずに済むのならそれが最良であり、やむをえなければ註の形で書き置きます。しかしここでは哲学的であることは避けられないかもしれません。同時的空間とは、時間のない世界を想定することである、と私は思います。純粋な空間という観念で世界を一気に把握するという想像です。その想像に対し後付で定義を与えることは可能ですが、たとえそれが科学的な理論であっても、元の直感に対し遡って根拠を与えることはできません。根拠を与えるのは直感の側なのです。私がここでいうのは、相対論がもっともらしく同時を定義してみせても、それは日常的な同時という直感の言い直しにすぎないということです。

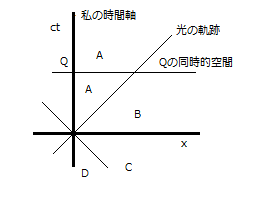

ためしに「私」の時間軸上のQ点に対する同時的空間を描いてみると上図のようになるでしょう。これは通常感覚だけではなく、相対論でも成立する「同時」です。遠い場所のことであったからすぐには把握できなかったが、あとから思えばあれはQと同じ時刻の出来事だった、という形で後付けできます。そして実際多くの(実はすべての)相対論科学者は、この同時的空間の概念を利用しています。したがってそれが相対論内部の概念であると信じています。だが残念ながらそれは相対論で定義する過去と未来を必ず横断する形になるのです。

タキオンなるものが実際にあったとしたら、光よりも早期に戻り、しかし射出した時点よりは後の時間になる。この一文に、相対論に反する考え方は含まれていません。ならば、項目2の相対論支持者の誤解は実に単純です。このとき、タキオンが時間を遡ったと言いうるとするなら、それは光が地球に戻った時点から見ると過去になる、ということです。相対論の定義する過去とは、光が到達する前にすでに起きてしまったこと、という意味です。慧眼の人ならすぐに理解するでしょうが、過去の概念が論点先取りの形でここに入っているだけなのです。冒頭に述べたとおり、「光速に時間の基準を置く」と言うとき、それは0なのではなく1であるべきである、と理解すれば言葉のもつれが理解できます。つまり、もし光とタキオンに年齢があるなら、戻ってきたタキオンは戻ってきた光よりは若いはずであり、これが「時間を遡る」ということの意味になります。タキオンと光を同時に反射板に向けて放ってやれば、どちらも未来に戻ってくるのであって、通常の時間概念での意味で過去に遡る(すなわちタキオンが若返る)必要はありません。戻ってきたタキオンは、戻ってきた光よりは若いでしょう、しかし射出時点よりは歳を取っているのであって、もとより、タキオンと光が戻る時間にずれがあるのだから、タキオンのほうが若くてもよいのです。

要するに、信号を放出し受け取る人間の時間感覚と、タキオンの立場に立った時間感覚とを明確に分けずに考え、しかもB、C領域に対する無配慮が事をややこしくしています。この問題で、通常の時間感覚側は、未来、過去という概念を自分たちの定義する内容で正確に把握しており(混乱があるとすれば相対論学者の意見を聞いたことで戸惑わされたということでしょう)、むしろ相対論の側が、通常の時間定義を知らず知らずのうちに自分たちの概念に反映させてしまっているのです。