2-6 ポアンカレ運動とは

もう一度検討項目を書いておきます。信号を10光年向こうの反射板に送り、戻ってくるまでの時間を考えることにします。

1 もし光を送った時、片道10年の行程なので、20年後に戻ってくる。

2 次に、光よりも速い信号を送る。これは確かに20年後よりはもっと 前に戻るが、放出する現在よりは後になるだろう。決して放出時点を さらに遡った昔に戻ってくることはない。

3 信号が無限大の速度を持ち得るなら、放出と同時に信号を受け取る ことができる。

4 光よりも遅い信号の場合、もちろん20年後を超える未来に地球に戻 る。

ひとまず二項目終えたので、つぎの検討項目は3になります。「もし無限大の速度の信号がありうるなら、射出と同時に、遠くの反射板から戻ってくる信号を受け取ることができる」。

これは、表現として危ういところがありますが、異論の余地なく正しいのではないでしょうか。これならば、時間を遡る、すなわち射出時点以前に戻るためには無限大以上の速度が必要であることになり、理屈でも、感覚上でも、時間をさかのぼることの不可能性が理解できます。もちろん無限大の速度の信号は相対論の主張を待つまでもなくあり得ないので、放出と同時に受け取ることがそもそもあり得ないことになります。

かなり以前のことですが、この意見をためしにネットに書き込んだところ、理解できない人がいました。彼の返答は「無限大とは限界がないということだから、意味をなさない件」という、ネットらしく人を小ばかにした表現でした。単芝を生やしていたかどうかは失念しましたが。いや、わかるだろうよ、とそのとき思ったものです。彼は無限大以上の速度という私の一見不用意な発言が気に入らなかったのかもしれません。しかし彼にとって「意味がない」という感覚を要求する概念だから時間をさかのぼることが不可能だとこちらは言っているわけで、理解はできるはずです。そもそも無限大以上とは意味がないのではなく矛盾でしょう。理解を拒む要素は、相対論に文句をつけるという私の行為が気に入らないという気持ちだけではないかと、その時感じました。

ちなみに限界がないということと無限大は日常言語において明らかに違います。無限大は一つの量であり、限界がないとは、無限大と言える程度に大きく、しかし量として計れないということだからです。無限大は正確に指定可能な或る量であり、確かに特殊な数値ではありますが、数式の中に入れて答えの出るもの、もしくは計算不能という明白な結果の出せるものです。

さらに言うなら、速度の話の中に因果律の逆転などというものはありません。時間も距離もマイナスになることはないのだから、最大限の速度とは出発と同時に目的地についているということになります。それ以上の意味ではありません。すなわち日常語及び時間の直感的な把握が先にあるのであって、無限大かどうかの大きさはそれをもとに導き出されるのだとすれば、後者が無意味であるか矛盾であるかはさほど問題ではなく、とりあえず時間側に課した設定が現実的ではない、という結論に至るだけです。無限大以上、は不用意な言葉には違いないのですが、気持ちを汲み取っていただくしかありません。

もし剛体の長い棒が存在するなら、こちら側を押し引きすることで暗号みたいなものを送るとして、まったく時間の無駄なくあちら側にそれが伝わるでしょう。「剛体が存在すると仮定する」、こう言い換えると、相対論の内部でも無限大の速度が無理なく理論として使えます。つまり剛体とは「同時」というものが通念としてあらかじめ成立していることを前提として、それに対する力学的な説明であると概念化できます。これが現実には存在できない、と言うことはもちろん可能ですが、理念として理解不可能であると言うことはできないでしょう。ウィキペディアその他を閲覧したところ、「光速度が事実上の無限大の速度である」との記述を見ましたが、これは余りにも乱暴な意見です。なぜなら光は放出と同時に戻ってくるわけではない以上は「事実上無限大の速度ではありえない」と言わなければならないはずだから。もちろん論者の趣旨は分からないでもない。すなわち、ニュートン力学上での無限大の速度の持つ性質がいくつかあるとして、相対論の中で光速度の持つ性質がそのいくつかを満たす、ということです。ただし少しここで立ち止まって考えてみれば気付くのですが、共通の性質があるにしても、もしかしたらそれぞれが他に固有の性質を持つかもしれないと当然考えるべきであり、何の検討もなしに「同一である」という言い草はありえません。

つまり、「光速度が事実上の無限大の速度である」とは、光よりも速く移動する存在がないということを意味ありげな表現で語っているだけであり、気取ったレトリックにすぎません。何が同一であり、何が同一でないかの指摘が必要であるということです。しかしまぎれもない無限大の速度を使った「同時的空間」の概念を肯定しているのだから、論者たちはやはり単に口先のみで相対論の時間定義に同意しているのであって、それが何かについての把握ができていないと思われます。把握できているなら「光速度は事実上の無限大の速度ではありえない」と言うはずなのです。

そして、もし光が「事実上無限大の速度」で移動できるなら、当然10光年先の反射鏡に放出した光は全く時間を経ずに戻ることができるということになってしまいます。もちろんそういう含意のもとに組み立てられている理論であることはわかっていますが、このことを現実的な事態としてだれか正確に描写できるものでしょうか。

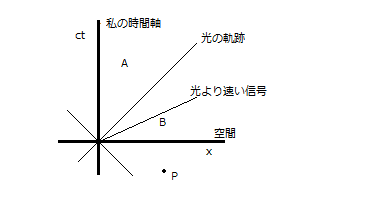

光速度から、無限大の速度までの差は、やはり無限大となります。つまり、下図において、原点から射出された信号はct軸から大きな角度を描いて離れるほど速度が増すことを表現しますが、x軸に近づくほどいわば密度が濃い状態になります。これは宇宙のいたるところで起こっている事象のうち、光円錐の内部に含まれないものがことごとくここに押し込まれているということの、観念的な表現になります。

ここで傍論として、ポアンカレ運動について考えておく方がよいかもしれません。ポアンカレ運動とは、相対論の内部で、もし光速度を超えるようなことがあれば過去への通信が可能になるということを見やすい理屈として示すものです。光速度が事実上無限大の速度であるか否かが大きくかかわる問題なので、ここで概観しておく価値があると思います。

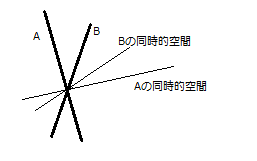

原点にいるのが私だとして、私の同時的空間はx軸で表現されますが、私から急速に離れてゆく者があるとして、その人の同時的空間は私のそれに対して一定の傾斜を持っている、と考えられます。もっとも、相対論では、わざわざ「急速に」などと形容せずとも、ある場所で擦れちがったどうしでも時間を共有しないとされています。極端な例を使うのは全体を見やすくするため以上のものではありません。ただし、歩みが緩慢な場合、時間のずれが明らさまになるのはよほど遠くの出来事になるでしょう。ペンローズの主張を紹介した箇所で見たとおりです。

とある場所で二人が出会い、すれ違ってゆくとき、二人の同時的空間は異なっています。このずれを称してポアンカレ運動といいます。いくつかのずれを組み合わせることで、過去を覗き見ることが可能になります。もちろん、こちら側の主張に沿うなら、過去を覗き見ることが可能になると錯覚する、が正しい表現となるでしょう

。

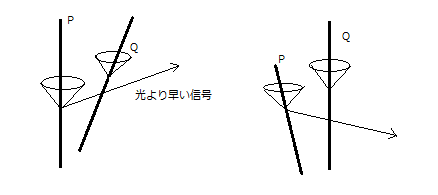

もしPが光より早い信号を送ったとして、それをQの立場から見ると、上の図のように、予定されたよりも過去に届きます。つまり水平より下向きになります。もちろん、そういう設定ですと、こちらは言いたいわけですが。

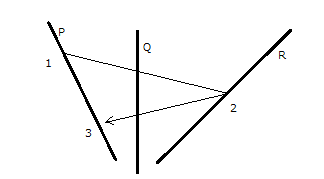

超光速の信号をPが発し、受け取ったRがやはり超光速で送り返す。そのやりとりをQが観測すると、送り返された信号のほうが過去の出来事であると認識されます。すなわちPの視点では1、2、3の順番で進むことが、Qの視点では3、2、1と逆行する信号が見えることになるでしょう。

この説明には、主に二つの点で批判ができますが、無限大の速度という概念に深くかかわるほうから考えてみることにします。